お寺さんから、以下のお堂の雨戸8枚の更新修復のご依頼を受けました。

敷居 落ちているし・・・ (-_-;)lll

反対側の4枚も・・・ 傷みは酷い

中から見ると・・・ もう、お化け屋敷状態 (´Д`) うへぇ…

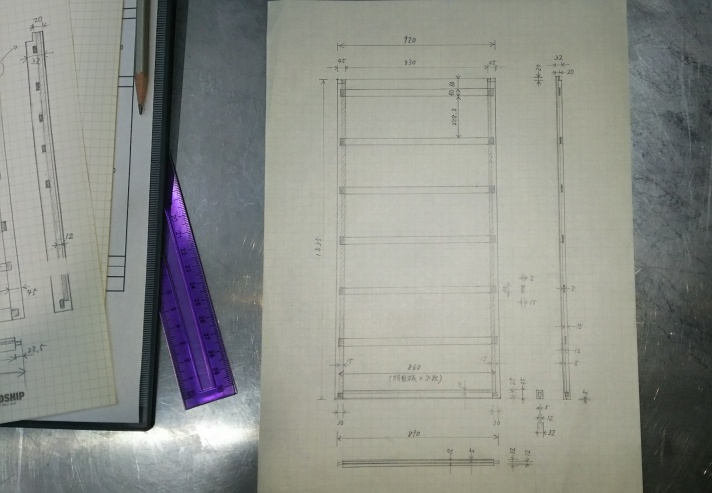

この案件、相当骨が折れるであろうことを覚悟し、現地の採寸を入念に行い、雨戸の製作図を書き上げることからスタートです。

まずは、製作図通りに1枚を試作。

パーツが全て揃ったら、

組立て(裏側)

表側

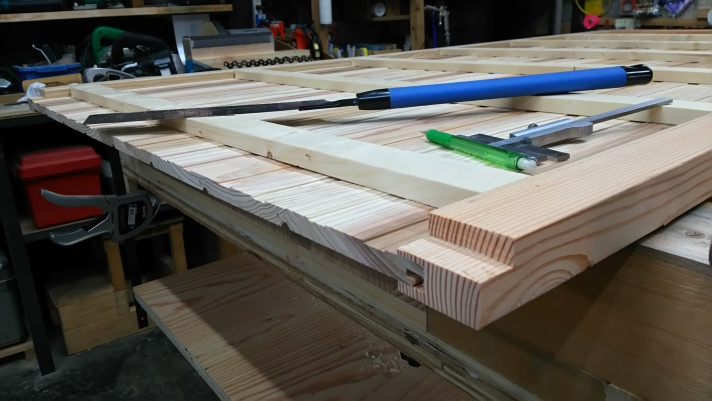

これで行けそうなので、残りの7枚を製作するのですが、作業効率を考え、各パーツを一気に製作します。 各パーツの大きさに木材を製材し、墨付けします。 本来なら、ゲビキ線が良いのでしょうが、老眼で見えづらいので、鉛筆線です。

戸車が入る穴は、ノミでコツコツと掘りました。

戸車の頭が出る寸法は、雨風が吹き込まないよう、2ミリ程度に抑えています。

雨戸の縦枠の溝掘りをテーブルソーで3本溝切り、

ノミで、溝の中に残った薄い木を取り除きます。

トリマーで溝の底部を揃えます。

横木を入れるためのホゾ穴を掘ります。

横木の両端に、ホゾ穴に入る部分のホゾを作ります。

中には、こんな失敗も。

切ってはいけない所を切ってしまい、埋め木で修復。

面取りも、全て実施します。

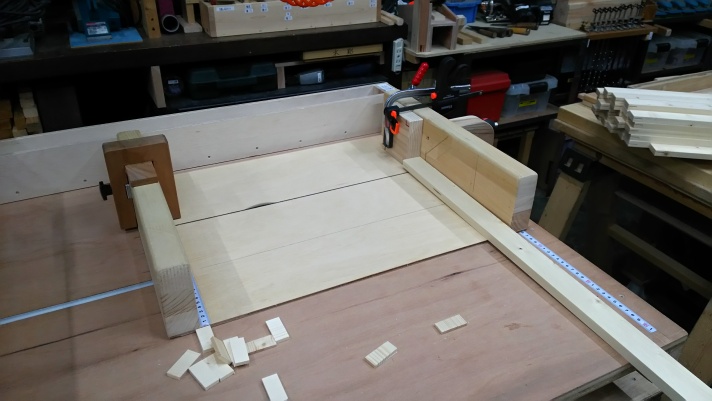

パーツが全て出来上がったら、組立てです。

まず、杉羽目板(105x12x1820)8枚入り¥2,980 を使って雨戸の表面を構成するのですが、板の文様がバラバラなので、濃淡のバランスを考えて組み合わせます。

ホゾには、木工ボンドをしっかりと塗ります。 ボンドを塗る前、雨戸に歪みが無いこと確認し、歪みがあれば調整します。

クランプで挟み込んで固定し、ホゾ部分をエアータッカーでフィニッシュネイルを打ちます。

表側から、6本の横棒に真鍮釘を打ちます。(1枚 6✕16=96本)

頭頂部を切り揃えます。

鴨居の溝に入る部分の加工

敷居レール部分の加工

完成(裏)

表

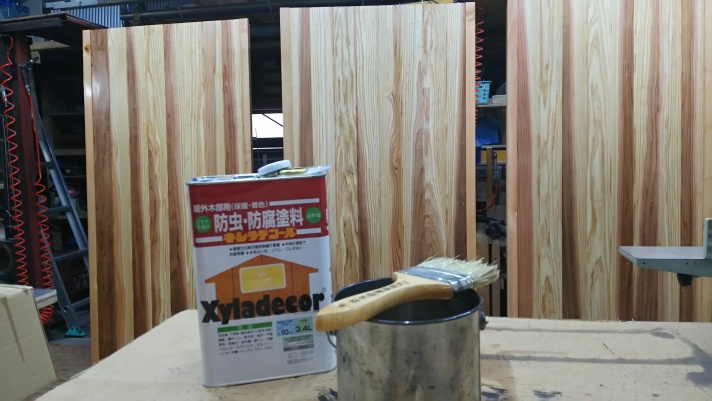

続いて、塗装です。

裏側は未塗装にしますので、余計な塗装が付かないようマスキングテープを貼ります。

まずは、着色を良くするために下地用塗装をします。

防虫・防腐塗装の下地塗装(クリア) 3.4Lが、約1万円 高っ! (´ヘ`;)

着色塗装は、2度塗りしました。

着色用の塗料 7Lが、約2万円 高っ! (×□×;)

下地処理と合わせて3回塗りましたので、さすがにこれだけ丁寧に塗装すれば、見栄えは良くなりますね。

雨戸製作に10日間を費やし、ようやく現地での取り付け作業に入りました。

何と言うことでしょう! 雨戸の傾きがハンパない ( ̄_ ̄|||)

角の柱が落ち込んで、敷居の傾きが酷いところの修整

板を削いで、落ち込んだ分を足す形にし、木工ボンドで貼り付け。

一回では補正しきれなかったので、再度、修正木材を作って、何とかクリアー。

建物自体が歪んで柱が傾いているので、柱と雨戸の当たり面に隙間が・・・

外から、あて木で隙間を目隠し。

施錠は、昔ながらのねじ式を重なり部に取り付け。

ボンドで付けている木は、建物の歪みで、枠がぴったりと合わないので付け足してます。

その直下には、スライド錠(カンヌキ)【こじ開け防止用】

4か所の引き戸のうち1か所はシリンダー錠で、外から施錠。

未塗装の木材と柱に塗装し、修理した感を減らして一体感を!

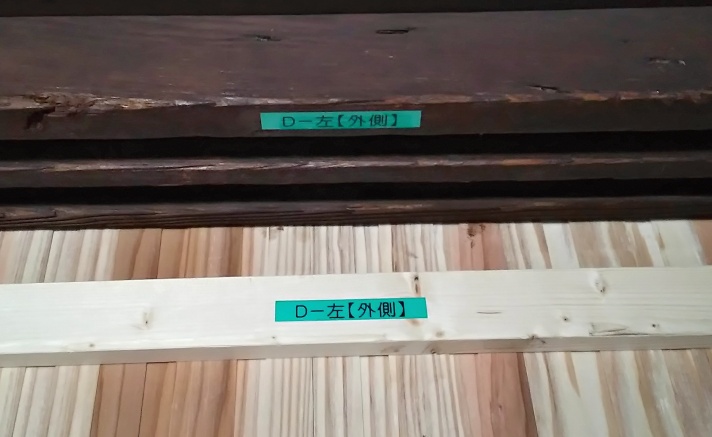

このお堂は、地蔵盆の時に、雨戸を全て外して使われるのですが、雨戸を嵌め戻すときに、元の位置が分かるようシールを貼りました。

4ヶ所の引き戸別に色分けし、左右と敷居の内外が分かるようにしました。

15日間かけて、何とか完成することが出来ました。

今回は、多くの教訓を与えて頂いた案件でした。

1.建具の製作時間を甘く見て大誤算。

2.超古い建物でしたが、取り付け調整を軽く見過ぎて大誤算。

今思えば、何を考えていたのか、雨戸製作に3日、現地調整に1日で、見積書を出してしまい、おまけに材料費も予定オーバー・・・ お寺だけに、修行という教訓か~

(T、T)

(*´人`*) 南無阿弥陀仏 チ~ン